2000 年秋,湖南邵東的風里裹著桂花香,漫過青石板路時,輕輕掀動了少年劉海軍的衣角。那時沒人知道,這個聞著桂花香長大的湘地少年,未來會一頭扎進滿是機油味的機床車間,從擦機器的學徒起步,讓 “中國智造” 的微光,在齒輪咬合間漸成燎原之勢;更會在鄉(xiāng)誼、公益的褶皺里,熨帖出人間最柔軟的溫度。

01

他用 “笨功夫”,摸透了機床的 “心跳”

初入職場的日子,劉海軍的世界是由機油味、金屬碎屑和機床冷硬的外殼構成的。他走進了一家外資企業(yè),面對面試官“想去哪個部門” 的提問,他毅然選了最累的裝備部,還主動承擔了部門里最臟的擦機床活。

當別人捏著抹布敷衍了事的時候,他卻把這當成了“讀懂機器” 的捷徑。指尖反復摩挲機床外殼的紋路,就像觸摸一件珍寶一樣;油污藏在零件縫隙里,他就用小刷子一點點摳干凈,順便看清內部零件的排布邏輯。等機床被擦得能映出人影,他便湊在老師傅身邊,眼睛不眨地盯著裝機:螺絲先擰哪顆、扳手轉幾圈、導軌怎么對齊,連老師傅隨口說的 “這個間隙要留半毫米”,都被他工工整整記在了本子上。

這份 “笨功夫” 也沒有被辜負。從只會遞工具的新人,到能搭手協(xié)助裝機,再到獨立扛下設備組裝的擔子,他的職位像機床的齒輪一樣,跟著手藝穩(wěn)步向上。車間的白熾燈下,他早把機床的每一道紋路、每一顆螺絲的位置,都悄悄刻進了心里 —— 這段摸爬滾打的時光,不是苦役,而是他闖蕩行業(yè)的第一塊 “壓艙石”,穩(wěn)穩(wěn)托住了后來的技術底氣。

02

“國產機床” 的火種,在心底燎原

離開外資企業(yè)時,劉海軍的手上已沾過了無數(shù)機床的油污,眼里也多了份篤定。再面對從國外輾轉而來的進口磨床時,他已經褪去了最初的那份生澀,眼神中多了一份堅毅和較真。十年時光里,他把自己 “泡” 在進口機床里,他憑著肯吃苦、愛鉆研的勁一步步提升,隨著技術上升接觸的機型也從基礎款拓展到了各類精密設備,指尖摸過的零件多了,心底的疑問也愈發(fā)清晰:“外國人能造這么精密的機床,我們中國人為什么不能?”

2015 年的上海,創(chuàng)客浪潮正盛,劉海軍帶著這顆 “不服輸” 的種子,創(chuàng)辦了納載 ——“替代進口” 四個字,被他用黑筆寫在辦公室白板的最上方,成了企業(yè)的基因。2018 年的盛夏,C818 五軸磨床橫空出世,這臺機床的名字里藏著兩份心意:一份是對標 C919 大飛機的民族志氣,一份是對 “中國制造” 的執(zhí)念;2019 年,湖州萬馬產業(yè)園里,納載的總裝工廠拔地而起,從研發(fā)到售后的全產業(yè)鏈閉環(huán),讓這家年輕企業(yè)很快掛上了“國家高新技術企業(yè)” 的牌匾,在國產數(shù)控刀具磨床的領域硬生生闖出了一片天。

03

課堂里的 “新燃料”

當納載的機床開始走進越來越多客戶的車間,劉海軍卻做了個出人意料的決定:重返課堂。他知道,國產機床要走得遠,不能只靠 “手感”,還得有系統(tǒng)的技術理論和管理邏輯做支撐。

2021 到 2023 年,香港新華商學院(上海復旦校區(qū))的 MBA 課堂上,總能看到他記筆記的身影,現(xiàn)代企業(yè)管理的邏輯,被他一點點融進納載的運營里;2023 年起,長沙理工大學機電一體化專業(yè)的教室里,他又成了最認真的 “學生”—— 把創(chuàng)業(yè)中遇到的技術瓶頸,變成課堂上的提問;把車間里的實踐經驗,和課本上的理論反復印證。課堂里的燈光,和車間里的機床燈一樣,都在為他照亮前路。那些啃下的知識點,最終變成了推動納載進階的 “新燃料”,讓國產機床的精度,又往 “微米級” 里多走了一步。

04

匠心與溫度

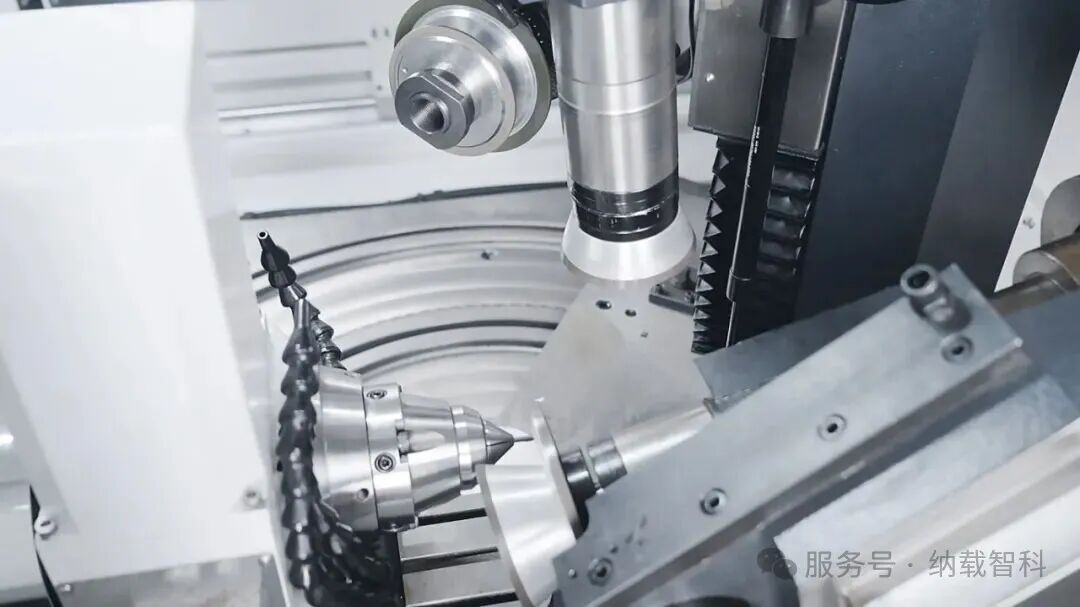

走進納載湖州工廠的恒溫車間,22℃的空氣里沒有一絲揚塵,工程師們正在緊鑼密鼓的進行裝配。劉海軍指尖撫過機床的門板,眼里滿是驕傲:“進口機還用渦輪蝸桿,我們已經換成了 DD 直驅電機,精度能卡到發(fā)絲的幾十分之一。” 每臺機床出廠前,都要經過雷尼紹激光檢測儀的多輪校準,差 0.001 毫米都要重新調試 —— 這份對 “精度” 的偏執(zhí),讓納載的機床,干出了和進口機一樣的水準。

他總說,機床要講 “精度”,做人要講 “溫度”—— 前者是國產機床的底氣,后者是中國人的初心。

從外資企業(yè)車間里那個攥著抹布的少年,到如今撐起國產機床一片天的創(chuàng)業(yè)者,劉海軍的人生,始終沒丟那份 “擦機器” 的較真:對技術敬畏,所以把精度做到極致;對成長執(zhí)著,所以在頂峰時仍愿重返課堂;對世界溫柔,所以在硬核的工業(yè)世界里,藏著柔軟的人間情懷。這就是中國智造者的模樣。